2020 Volume 2 Issue 0

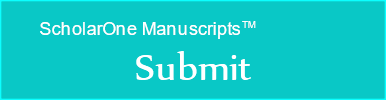

国家纳米科学中心段鹏飞课题组发现一类新型的具有单光子吸收上转换发光性能的化合物:光开关型发光二芳基乙烯。这类化合物可以实现紫外/可见光调控的闭环/开环反应,在闭环状态具有高效的发光性能。同时发现闭环状态分子具有活跃的基态高振动能级,可以实现基态高振动能级到激发态的跃迁,从而发出高能量的光子,可以真正意义上实现单一光子吸收的上转换发光。

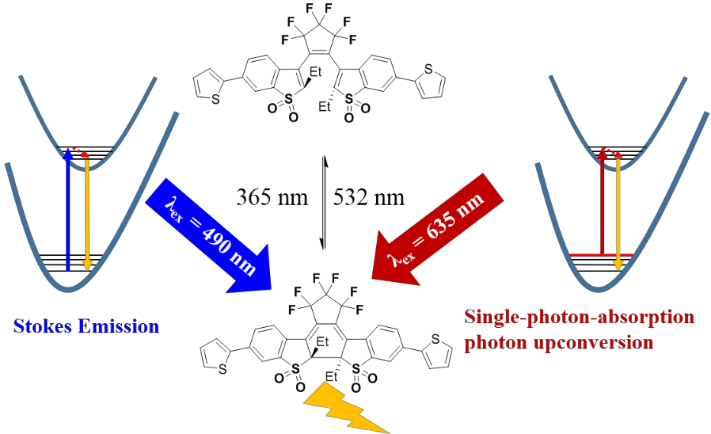

光子频率上转换(Photon upconversion, UC)是典型的光子融合过程,也叫反斯托克斯位移,通常是吸收低能量的两个或多个光子发出高能量短波长光的过程,即被长波长光激发时会发出短波长光,在太阳能电池、显示器设备、人工光合作用、生物成像领域有着潜在的应用。近年来,有机化合物体系中的光子频率上转换技术主要包括双光子吸收上转换(TPA),和基于三重态-三重态湮灭的上转换(TTA)等。在有机体系中,TPA上转换需要皮秒或飞秒激光器作为激发光源,激发光能量密度高达MW/cm2数量级,而且上转换效率很低(图1b);而TTA上转换具有激发光能量密度低、上转换效率高、以及激发和发射波长可调等优势,但是TTA上转换体系由于涉及到长寿命的三重态,对空气中的氧气非常敏感,往往需要严格除氧,并且固态TTA上转换效率一般都非常低(图1c)。

除此之外,还有一种更具优势的上转换发光机制——单光子吸收上转换。在有机体系中,其发生源于发光分子的基态高振动能级到激发态的跃迁,声子补偿机制被认为是基态高振动能级能够向激发态跃迁的主要驱动力。基于这种机理的上转换发光体系不需要除氧,单光子激发,发光效率高,所需激发光能量密度低(图1a),在各种上转换发光机制中极具优势。但在有机体系中,这类上转换材料非常匮乏,鲜有报道。

图1

图2

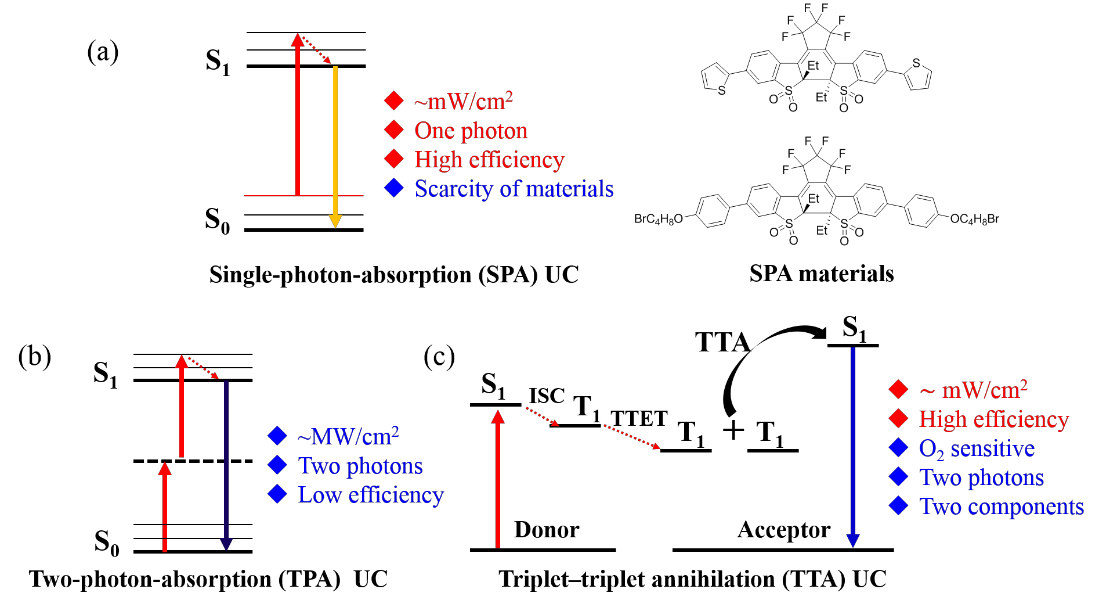

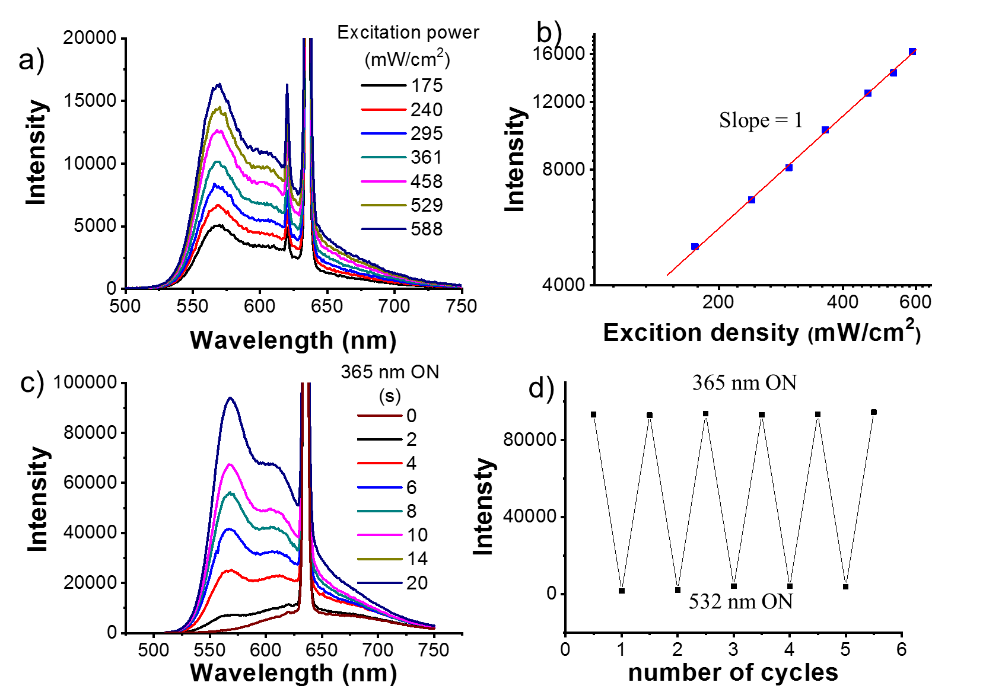

近期,国家纳米科学中心段鹏飞课题组发现一类新型的单光子吸收上转换发光的材料——光开关型发光二芳基乙烯。该类分子具有典型的光照开闭环性质,在开环状态不具有发光性质,而且在可见光区没有吸收。紫外光照可以促使开环态到闭环态的转变,在可见光产生较强的吸收,同时还表现出强的发光性质。同时,闭环态在可见光照射下,可以引发开环反应,实现发光的开关循环(图2)。研究人员发现,当使用635 nm激光器照射样品的时候,能够观察到黄色的发光,其发射光谱与普通发光光谱一致。这种长波长激发,短波长发射的现象,是典型的上转换发光(反斯托克斯发光)(图3)。

图3

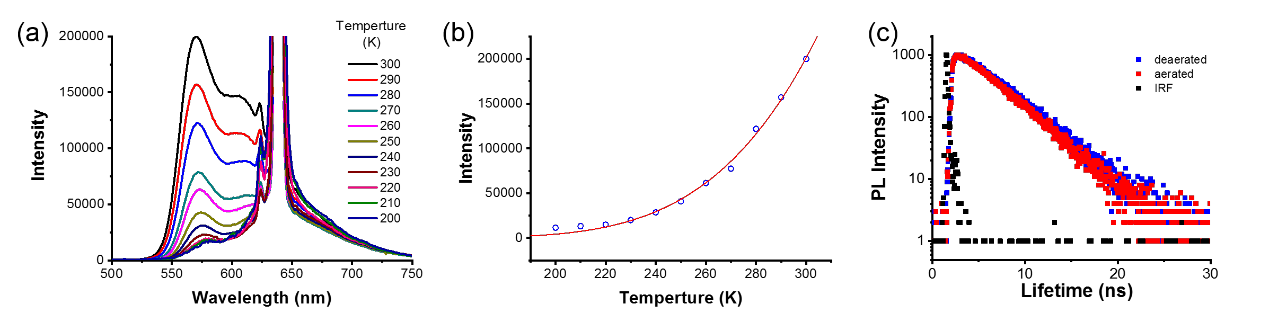

作者研究发现上转换发光强度与激发光强度呈线性关系(图3),即单光子过程,进而排除了TPA及TTA的上转换发光机制。通过发光寿命测试也排除了热延迟荧光(TADF)机理(图4)。由于激发光与发射光具有较大的能量差(即反斯托克斯位移0.23 eV),跃迁过程不可能来自于基态0振动能级到激发态的跃迁,而只可能是基态高振动能级在吸收635 nm光子之后达到激发态,进而发射高能量的光。通过Arrhenius公式对变温上转换发光数据的拟合,得到的“活化能”约为0.2 eV,与反斯托克斯位移相近。可以推断其发光机制源于高振动能级的跃迁(图4)。这种高振动能级的跃迁在可见吸收光谱上表现出较长的Urbach带尾吸收。通过激发光谱发现单光子吸收带尾可延伸至700 nm。研究人员测试了680 nm激光器激发的上转换发光情况,也观察到了明显的上转换发光,反斯托克斯位移达0.36 eV。

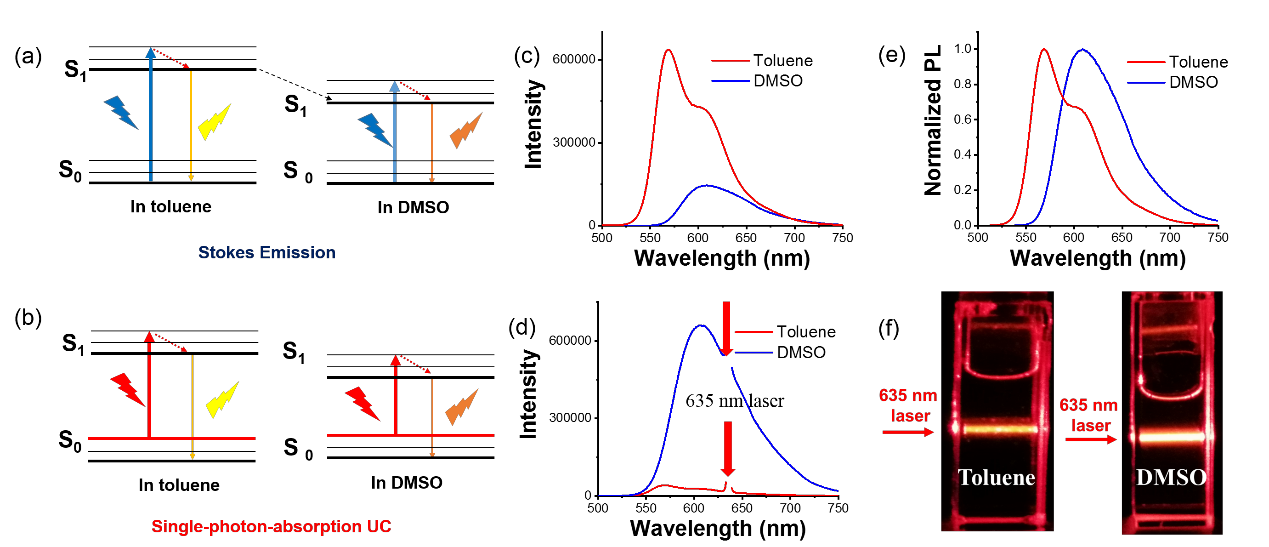

研究人员通过不同溶剂中的上转换发光对照进一步探讨了单光子吸收上转换发光的机理(图5)。由于这类材料具有分子内电荷转移的性质,随着溶剂极性的增大,其发光峰红移并且发光效率显著降低。作者比较了甲苯和二甲基亚砜(DMSO)作为溶剂时的发光情况。研究发现使用360 nm激光激发时,甲苯溶液的发光要强于DMSO。由于甲苯和DMSO溶液在360 nm处具有相似的吸光系数,甲苯溶液强的发光是由于其更高的发光量子效率造成的。但是使用635 nm激光激发的时候,则DMSO溶液发光更强。这是由于在DMSO中,发光峰能级与激发波长之间的能级差变小了,从而使得上转换发光更容易发生。最后,作者通过参比法评价了上转换发光效率,得到了13%的上转换发光效率。

图5

中国科学院化学研究所吴德成研究员、王星副研究员课题组提出了一种POSS树枝状聚合物的快速合成方法以及组装形貌的自适应调控策略。基于刚性内核的疏水区域自增大空间效应和柔性链段的自调节优化性能,POSS树枝状聚合物在溶液中展现出了丰富多彩的组装形貌。

自然界中存在着丰富多彩的生命组装体(如DNA双螺旋结构、蛋白质聚集与折叠结构等),在多重相互作用的驱动下可以将有机和/或无机结构单元进行层级化、模块化、智能化地精准构建和优化重组。随着现代科学技术的进步,尤其信息、电子、生命、材料、纳米等研究领域的快速发展,自组装技术引起了科学家的研究兴趣。利用和发展大分子自组装技术模拟自然界生命体的复杂结构并发挥特殊功能,对于探索和发现自然具有重要的研究意义。

两亲性树枝状大分子具有明确和稳定的结构,在分层自组装领域引起了广泛关注,已在超分子化学、转基因技术、药物输送、催化等方面有诸多应用。然而,结构精细的树枝状聚合物的合成和纯化步骤繁琐、实验条件苛刻,限制了进一步的发展。根据核壳结构和内核刚度,树枝状聚合物可分为刚性和柔性,前者倾向于形成大小均匀且形状固定的晶体或刚性3D晶格,后者具有各种可互换的的链构象,可形成一系列异构聚集体。其中,同时集成高刚度和有限变形自由度即“刚柔并济”的树枝状大分子,实现精确控制组装结构的分层自主装是目前此类研究面临的挑战之一。

多面体笼型低聚倍半硅氧烷(PolyhedralOligomeric Silsesquioxanes, POSS)是一类结构规整的有机-无机杂化纳米粒子,具有三维多面体结构,拥有Si-O-Si键构成的无机笼状刚性内核和多个有机官能团顶点。通过物理共混或化学共聚的方法将其引入到聚合物材料中,能够得到具有特殊结构和功能的有机-无机杂化材料。这些POSS基元的纳米粒子彼此之间不能相互渗透、不可穿透、不可压缩,具有规整的拓扑结构、均匀的纳米尺寸、确定的空间对称性等“刚性”特征,同时它们纳米基元之间又拥有较多的“柔性”链段可进行组装重排,这就提供了更多通过微调其拓扑结构实现组装形貌可控构筑的可能性。

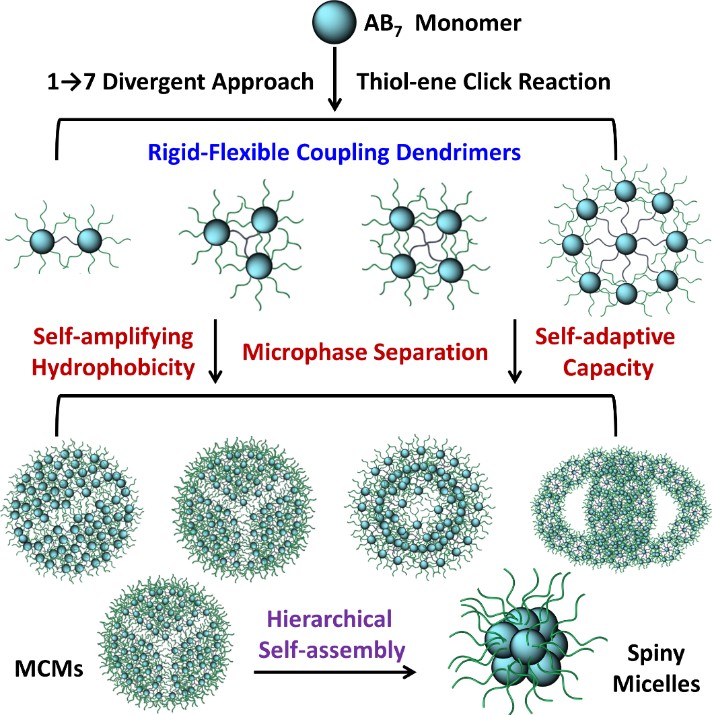

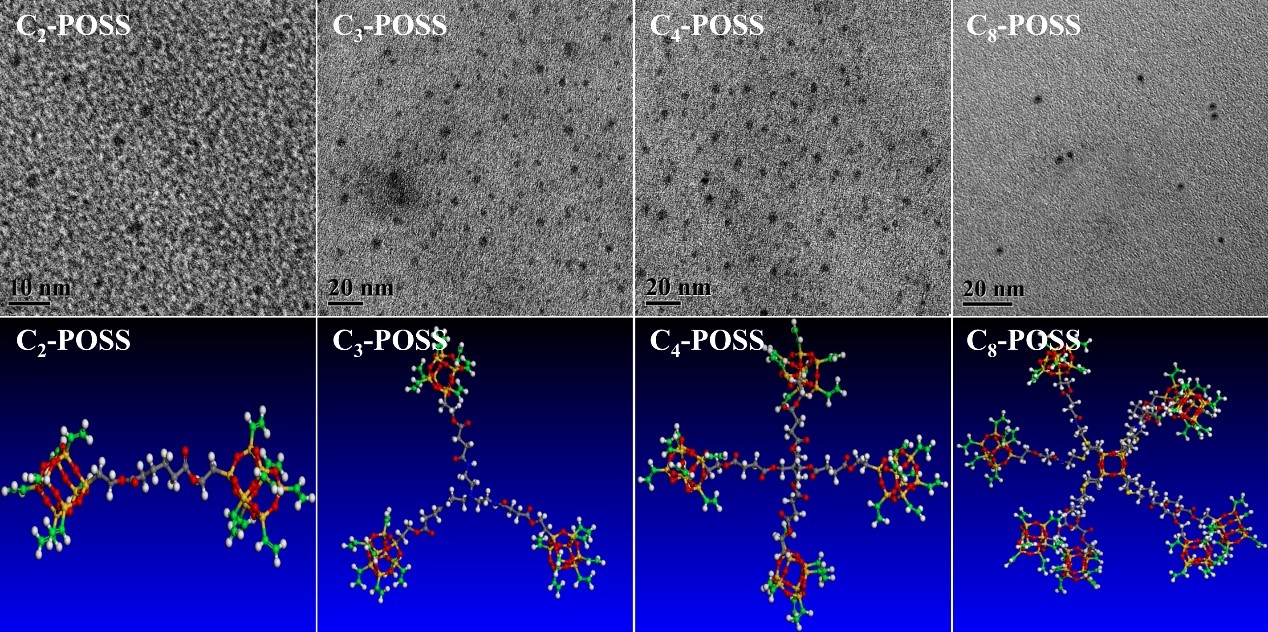

中国科学院化学研究所吴德成研究员、王星副研究员课题组提出了一种高效快速构建POSS树枝状聚合物的普适化方法并实现了“刚柔相济、始可有成”调控组装形貌新策略。在这一设计中,基于设计合成的AB7型单体,按照新型的1→7支化点生长方式与具有不同拓扑结构的中心内核通过交替的酯化反应和点击化学反应,制备得到具有多种拓扑结构和均匀尺寸的POSS树枝状聚合物(Cx-G1,图1)和两亲性树枝状聚合物(Cx-POSSm-PEGn)。

图1 四种拓扑结构的POSS树枝状聚合物

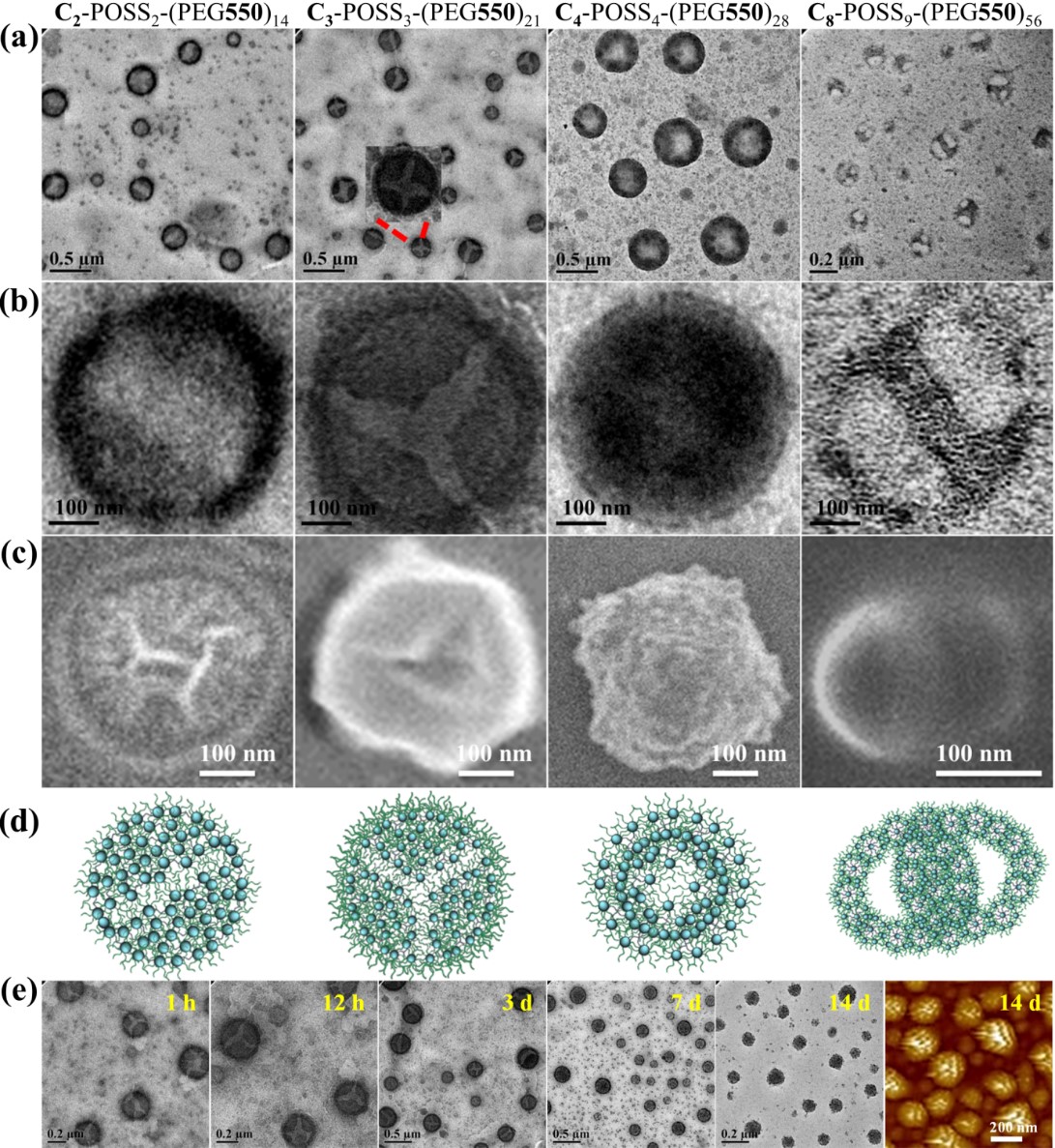

在溶液组装过程中,刚性的POSS内核对疏水区域具有显著的自增大空间效应,POSS基元之间的柔性链段和外壳的PEG链段提供了组装体自适应调整和重排能力。在无需任何特殊控制的情况下,“刚柔相济”的特性促使这一类POSS树枝状聚合物在溶液中组装得到一系列特殊的组装形貌(如多腔室胶束、雪人型囊泡、环型囊泡等)。特别的是,当POSS内核的立体空间结构与PEG外壳链段长度相匹配时,POSS基元的强相分离能力和PEG柔性链段的自调节优化性能进一步触发组装体自发地进行层级自组装,实现组装形貌和尺寸的原位演变(图2)。

图2 多腔室胶束组装体及形貌尺寸演变

综上所述,该研究工作发展了一种快速制备POSS树枝状聚合物的合成方法以及组装形貌的自适应调控策略。基于刚性内核的疏水区域自增大空间效应和柔性链段的自调节优化性能,POSS树枝状聚合物在溶液中展现出了丰富多彩的组装形貌。在未来的工作中,通过进一步调节树枝状共聚物的刚性内核结构和尺寸、刺激响应性的外壳种类以及多样化的核壳连接位置,利用超分子相互作用、结晶诱导组装、分子纳米粒子可控堆积等技术手段,有望实现在微纳米尺度下对组装体的精确调控,以期获得种类更加多样化、结构更加可控化、性能更加智能化的先进功能材料。“刚柔相济、始可有成”,彰显自然之美与生命之力的真正融合。

此项研究得到了国家自然科学基金和中科院青促会的资助,中国科学院化学研究所王星副研究员是该论文第一作者,郑州大学杨艳宇副教授、中国科学技术大学尤业字教授和化学所吴德成研究员是论文的共同通讯作者。该工作以Research Article的形式发表在CCS Chemistry上,并在官网“Just Published”栏目上线。

文章详情:

A Robust Strategy for Precise Fabricationof Rigid–Flexible Coupling Dendrimers toward Self-Coordinated HierarchicalAssembly

Xing Wang, Peiyuan Gao, Juan Wang, YanyuYang*, Yezi You* & Decheng Wu*

Link:https://doi.org/10.31635/ccschem.020.202000238

Citation:CCS Chem. 2020, 2, 1093–1104

Login In

Login In